[读书笔记]《实践论》与《矛盾论》

《实践论》和《矛盾论》是由毛泽东在抗日期间为了克服存在于中国共产党内的严重的教条主义思想而写的,清晰地阐述了马克思列宁主义的关键思想。由思政课期中展示安排,特于此学习伟人的思想作品,并作摘录。

全文阅读:

实践论

-

首先对比马克思之前和马克思的唯物论,强调要关注人的社会性、历史发展

-

马克思:人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其它一切活动的东西

-

人的认识:依赖于物质的生产活动

-

认识的多样:自然、人与自然、人与人

-

人的认识发展的基本来源:物质的生产活动

-

在阶级社会中,每一个人都在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印。

-

社会实践的多样性:生产活动,阶级斗争,政治生活,科学和艺术的活动

-

一步又一步地由低级向高级发展。

- 为什么长期片面?

- 剥削阶级的偏见歪曲社会历史

- 生产规模狭小限制眼界

- 为什么能够全面?

- 生产力的解放

- 大工业出现

- 为什么长期片面?

-

马克思主义的辩证唯物论:

- 阶级性

- 实践性

-

介绍如何从实践产生认识,以及认识的发展过程

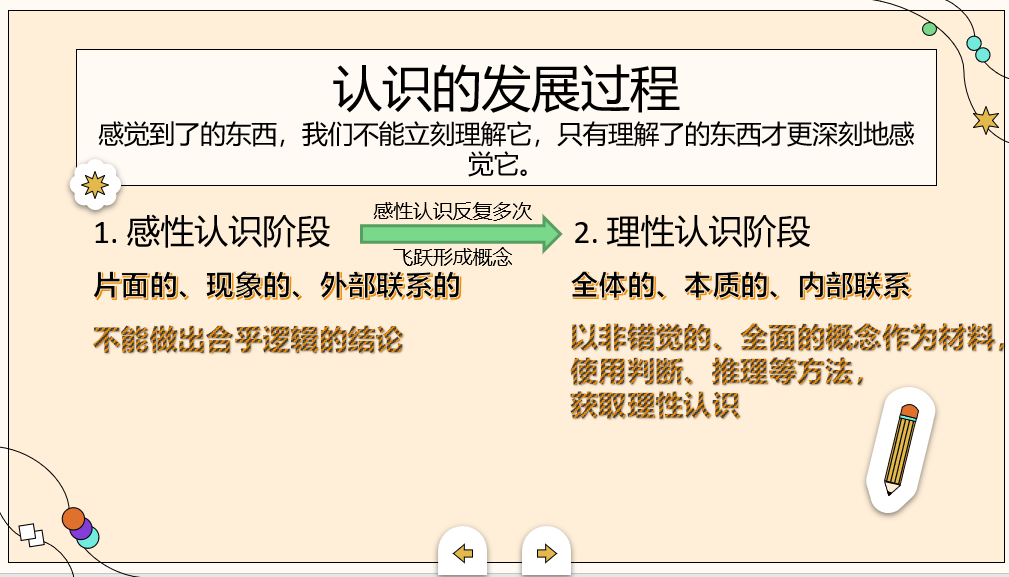

总体是感性认识到理性认识,从片面的、现象的、外部联系的东西到达了事物的全体的、本质的、内部联系

第一步,是开始接触外界事情,属于感觉的阶段。第二步,是综合感觉的材料加以整理和改造,属于概念、判断和推理的阶段。只有感觉的材料十分丰富(不是零碎不全)和合于实际(不是错觉),才能根据这样的材料造出正确的概念和论理来。

- 外部联系:认识的感性阶段。人们还不能造成深刻的概念,作出合乎论理(即合乎逻辑)的结论

- 反复了多次,突变(即飞跃),产生了概念

- 抓着了事物的本质,事物的全体,事物的内部联系了

- 使用判断和推理的方法,就可产生出合乎论理的结论来

-

我们的实践证明:感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。

-

知识的分类:

离开实践的认识是不可能的。

- 直接经验

- 间接经验

-

使用实践论来分析中国的历史进程:义和团、太平天国盲目排外到人情帝国主义的内部和外部的各种矛盾

-

不是一个主观地、片面地、表面地看问题的人,就能够自己做出应该怎样进行工作的结论

-

理性来源于感性:认识开始于经验

-

为什么“经验论”不可靠?

它们仅是片面的和表面的东西,这种反映是不完全的,是没有反映事物本质的

-

辩证唯物论的认识论:

理性认识依赖于感性认识,感性认识有待于发展到理性认识,这就是辩证唯物论的认识论。

-

认识运动还没有完结,还包括将理论服务于实践。抓

- 抓着了世界的规律性的认识,必须把它再回到改造世界的实践中去,再用到生产的实践、革命的阶级斗争和民族斗争的实践以及科学实验的实践中去。

-

服务于实践就完成了吗?

- 没有,还有修改的过程,这是很正常的,直到与客观过程的规律性相符合,才能变主观的东西为客观的东西

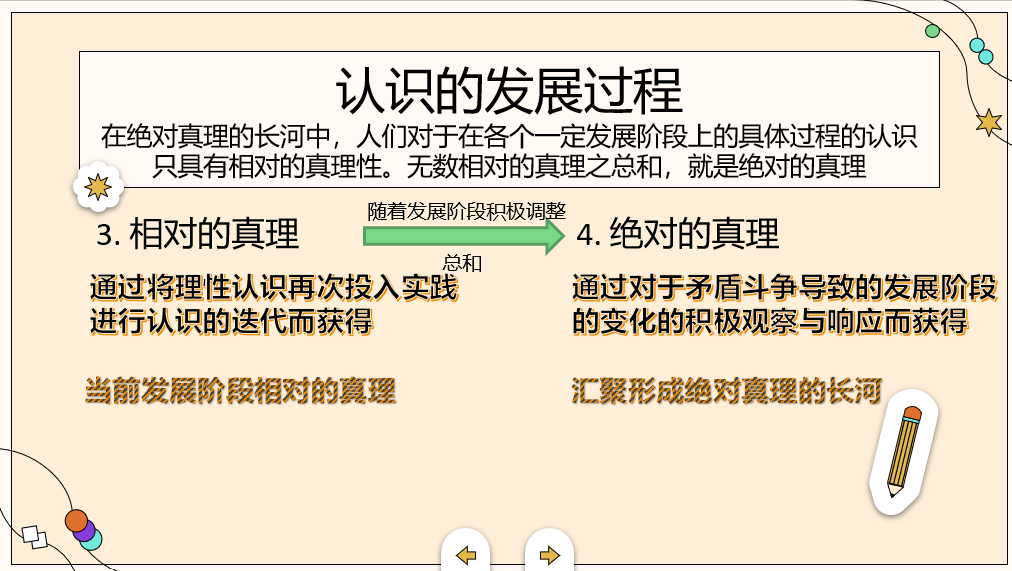

- 并且这只是某一个发展过程的认识运动的完成,随着发展进入新的阶段,认识应该要进行改正

-

在绝对真理的长河中,人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和,就是绝对的真理

矛盾论

-

对立统一的法则

-

涉及到的哲学问题:

- 两种宇宙观;

- 矛盾的普遍性;

- 矛盾的特殊性;

- 主要的矛盾和主要的矛盾方面;

- 矛盾诸方面的同一性和斗争性;

- 对抗在矛盾中的地位。

两种宇宙观

-

形而上学的见解

- 用孤立的、静止的和片面的观点去看世界。如果说有变化,也只是数量的增减和场所的变更。

-

辩证法的见解

- 把事物的发展看做是事物内部的必然的自己的运动,而每一事物的运动都和它的周围其它事物互相联系着和互相影响着

- 事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性

-

一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因

- 按照唯物辩证法的观点,自然界的变化,主要地是由于自然界内部矛盾的发展。社会的变化,主要地是由于社会内部矛盾的发展,即生产力和生产关系的矛盾,阶级之间的矛盾,新旧之间的矛盾,由于这些矛盾的发展,推动了社会的前进,推动了新旧社会的代谢。

- 外因通过内因而引起作用

- 主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动,并根据这种分析,指出解决矛盾的方法。

矛盾的普遍性

-

两方面意义:

-

其一是说,矛盾存在于一切事物的发展过程中;

-

其二是说,每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。

-

-

一切事物中包含的矛盾方面的相互依赖和相互斗争,决定一切事物的生命,推动一切事物的发展。没有什么事物是不包含矛盾的,没有矛盾就没有世界。

-

客观矛盾反映入主观的思想,组成了概念的矛盾运动,推动了思想的发展,不断地解决了人们的思想问题。

-

事物发展过程的自始至终的矛盾运动,列宁指出马克思在《资本论》中模范地作了这样的分析。这是研究任何事物发展过程所必须应用的方法。

矛盾的特殊性

-

人的认识物质,就是认识物质的运动形式,因为除了运动的物质以外,世界上什么也没有,而物质的运动则必取一定的形式。

-

一个是由特殊到一般,一个是由一般到特殊。人类的认识总是这样循环往复地进行的,而每一次的循环(只要是严格地按照科学的方法)都可能使人类的认识提高一步,使人类的认识不断地深化。

-

用不同的方法去解决不同的矛盾,这是马克思列宁主义者必须严格地遵守的一个原则。

-

马克思主义的最本质的东西,马克思主义的活的灵魂,就在于具体地分析具体的情况

-

研究问题,忌带主观性、片面性和表面性。

要真正地认识对象,就必须把握和研究它的一切方面、一切联系和‘媒介’。我们决不会完全地作到这一点,可是要求全面性,将使我们防止错误,防止僵化。

-

如果人们不去注意事物发展过程中的阶段性,人们就不能适当地处理事物的矛盾。

-

各个物质运动形式的矛盾,

各个运动形式在各个发展过程中的矛盾,

各个发展过程的矛盾的各方面,

各个发展过程在其各个发展阶段上的矛盾

各个发展阶段上的矛盾的各方面

主要的矛盾和主要的矛盾方面

- 任何过程如果有多数矛盾存在的话,其中必定有一种是主要的,起着领导的、决定的作用,其它则处于次要和服从的地位。

-

研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要用全力找出它的主要矛盾。

-

事物的性质主要地是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的

-

避免了机械唯物论.

但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用

有人觉得有些矛盾并不是这样。例如,生产力和生产关系的矛盾,生产力是主要的;理论和实践的矛盾,实践是主要的;经济基础和上层建筑的矛盾,经济基础是主要的:它们的地位并不互相转化。这是机械唯物论的见解,不是辩证唯物论的见解。

矛盾诸方面的同一性和斗争性

同一性:

没有别的,就是因为矛盾的同一性要在一定的必要的条件之下。缺乏一定的必要的条件,就没有任何的同一性。

个人理解:所谓对立的东西,实际上本质上就是一个事物的不同方面,所谓”上”与”下”,所谓”阴”与”阳”,彼此之间可以相互转化,只是同一个事物的不同表现方式.比如”上”和”下”实际上都是方位,只是形式不同罢了.

- 事物发展过程中的每一种矛盾的两个方面,各以和它对立着的方面为自己存在的前提

- 矛盾着的双方,依据一定的条件,各向着其相反的方面转化

斗争性:

对立的统一是有条件的、暂时的、相对的,而对立的互相排除的斗争则是绝对的。

- 事物总是不断地由第一种状态转化为第二种状态,而矛盾的斗争则存在于两种状态中,并经过第二种状态而达到矛盾的解决

对抗在矛盾中的地位

炸弹在未爆炸的时候,是矛盾物因一定条件共居于一个统一体中的时候。待至新的条件(发火)出现,才发生了爆炸。自然界中一切到了最后要采取外部冲突形式去解决旧矛盾产生新事物的现象,都有与此相仿佛的情形。

在阶级社会中,革命和革命战争是不可避免的,舍此不能完成社会发展的飞跃,不能推翻反动的统治阶级,而使人民获得政权

因此,党一方面必须对于错误思想进行严肃的斗争,另方面又必须充分地给犯错误的同志留有自己觉悟的机会。在这样的情况下,过火的斗争,显然是不适当的。但如果犯错误的人坚持错误,并扩大下去,这种矛盾也就存在着发展为对抗性的东西的可能性。

“对抗和矛盾断然不同。在社会主义下,对抗消灭了,矛盾存在着。”对抗只是矛盾斗争的一种形式

爱来自:SakuraMarble

转载或引用请标注来源,欢迎评论!